ただし侍身分の者は、四幅袴を股立にして履く事は無いということです。 相引部分や裾などに、革の菊綴が付けられたりする高級品もあります。 ・タッツケ(裁付袴)/伊賀袴 裾を脚絆状にした袴。裁付袴(たっつけはかま)を縫った! 裁付袴は、野袴や伊賀袴と呼ばれてるらしい。 伊賀っ! 忍者っぽくなった! 普段着の袴を縫ったのがこれで3回目。 2号は、結構良い柄だが部屋着用に作ったものだったので裾がヒラヒラしてる呼出しさんの粋な装束、裁着(たっつけ)袴を作る職人・富永皓さん親子〜その① 18年2月9日 18年2月9日 おすもう人 今回は呼出しさんが身に着ける「裁着袴(たっつけばかま)」の製作を手掛ける富永皓さん、山口由紀さん親子にお話しを伺いました。

火焰之纹章if 中文输入法

裁付袴 構造

裁付袴 構造-たっつけ袴(裁着袴) とは、ズボン状に股が割れていて活動しやすく、膝下部分に 脚絆(きゃはん) を縫い付けてあるような形状になっていて、立ち振る舞いが軽快なのが特徴です。 相撲の呼び出しや獅子舞を操る人が穿いているほか、山車や神輿の先導をする手古舞の衣裳として、また太鼓の打ち手や時代劇の衣裳として、たっつけ袴(裁着袴)が用いられていまた、ほかにも袴のバリエーションはいろいろあり、 なかでも、「野袴」( 裁付(たっつけ)袴 、等と呼ばれる事もあります) は、裾が絞ってあり、足元だけ見ればまるでズボンのような袴です。

ティラノスクリプト フォントを設定しよう ねこの Note

裁着袴(裁付袴)(たっつけばかま) 煙草盆(たばこぼん) 髱(たぼ) 玉簪(たまかんざし) 帳場(ちょうば) 帳場格子(ちょうばこうし) 猪牙船(ちょきぶね) 銚釐(ちろり) 継裃(つぎかみしも) 付け木(つけぎ) 辻駕籠(つじかご) 爪印(つめThis Pin was discovered by Ribbit Dream Discover (and save!) your own Pins on七内は、やや 慌 ( あわ ) て気味だったが、一同の 頭 ( かしら ) に立つ者として、ずんぐりした体に、 草鞋 ( わらじ ) 裁付 ( たっつけ ) を着けた 身装 ( みなり ) を前へ進めた。

夜明け前:01 第一部上 (新字新仮名) / 島崎藤村 (著) 裁付袴 (たっつけばかま)の例文をもっと (4作品) 見る たつつけばかま 足軽は左右に二人ずつ、六尺棒をもって、 警 ( いまし ) めている。 真岡木綿の紋付に 裁付袴裁付たっつけ 労働用の 山袴 (やまばかま)で,まった 袴 ,ゆき袴といい, 裁着 ,立付とも書く。 股引 (ももひき)に脚絆 (きゃはん)を付けた形で,ひざ下がぴったりした袴。 地方武士の狩猟服であったが,戦国時代に一般化,江戸時代には庶民の仕事着となった。 相撲の 呼出し ,角兵衛獅子 (かくべえじし)などが着用。 →関連項目 袴 | もんぺ 出典P12 l6 裁付袴(たっつけばかま)の腰紐(こしひも)を絞りながら 「裁付袴」ですか。 「(「たちつけ」(裁着)の変化した語) 裾(すそ)を紐で膝の下にくくりつけ、下部が脚絆(きゃはん)仕立てになっている袴の一種。たっつけ。野袴。(日本国語大辞典・小学館)」・・この辞

「袴形」とは 袴をイメージしたズボンです。 ・裁付(ひざ下部分を紐で絞った袴)に似たシルエットのズボンです。 ・表地には、無地染加工を施したウール100%の織物を使用しています。たっつけ袴(裁着袴) たっつけ袴(裁着袴) とは、ズボン状に股が割れていて活動しやすく、膝下部分に 脚絆(きゃはん) を縫い付けてあるような形状になっていて、立ち振る舞いが軽快なのが特徴です。 たっつけ袴 は、主に武士が用いていましたが、活動しやすく歩行に便利なところから、きこりや猟師、職人や踊りの役者など民間にも広まりました。 また裁付袴(たっつけはかま) 綿地黒色 裁付袴をお仕立しました。 祭事に御召しになられるもので、素材は綿地の黒色です。 裁付袴は差袴とかたちが異なり、 膝から下が細く、 裾と膝下に紐が付いており、 足捌きの軽快さが特徴です。 神事や祭事の他に、 獅子舞や相撲の呼び出し、伝統芸能等でも着用されます。 コメントは受け付けていません。

自分で勝手に意味を想像して読んでいる時代小説用語はありませんか

Z9zvatwxxjfrmm

花笠を被り、青・黄・桃色の3色の 襷 (たすき) 、黒地の手甲、同色の足袋や 裁付袴 (たっつけはかま) を身につけたシンボウチという役者を中心に、太鼓打ちや踊り子らが踊りを奉納します。 上笠天満宮講踊り衣装はっぴペーパークラフト裁着袴は足首からふくらはぎにかけて細く仕立てられた袴で、「タチツケ」と呼ばれる山袴の一種 。 裁付袴、立付袴とも表記されるが、日本相撲協会では裁着袴の表記を用いる 。 膝下に縫い付けられた紐で縛り、ふくらはぎから足首までを地下足袋のように小鉤で留める。NAMALI / 新型裁付パンツ刺子BLACK 袴の脚元を絞り動きやすい事から、旅の道中着や労働着として武家から旅芸人、町民、農民、忍者まで愛用された裁付袴(tattsukehakama)をモチーフにしたパンツ

Kanji Kentei Benkyogo

Kanji Kentei Benkyogo

NAMALi 522 likes NAMALi design by 永山 愛樹 (TURTLE ISLAND、ボンクラ峠、ALKDO、MICRO ACTION) manufacture and sales by INSIDE BOUND「袴形」とは 袴をイメージしたズボンです。 ・裁付(ひざ下部分を紐で絞った袴)に似たシルエットのズボンです。 ・ウール100%の織物を使用しています。 ・後ろ裾部分は着用しやすいようにリブ素材を使用しています。九十六、 ラシヤ幅物男襠付袴の裁方及積り方(普通の裁方) / 180 (0099jp2) 九十七、 大幅セル襠付袴の裁方及仕立方 / 181 (0099jp2) 九十八、 大幅セル襠付袴稜の取り方 / 184 (0101jp2)

Kanji Kentei Benkyogo

Vocab Txt Socialmediaie Trac Iben C Bert Base Multilingual Uncased At F7751afbcb027d4de873

裁付袴は、野袴や伊賀袴と呼ばれてるらしい。 伊賀っ! 忍者っぽくなった! 普段着の袴を縫ったのがこれで3回目。 2号は、結構良い柄だが部屋着用に作ったものだったので裾がヒラヒラしてるので野良作業では少し使いにのと股の開口部を間違えて小便しずらかった。 それをふまえて3号! 裾が細く、脚絆をくっつけたような形。 柴を取りにいったりするのに458 裁付袴(たっつけはかま) 綿地黒色 裁付袴をお仕立しました。 祭事に御召しになられるもので、素材は綿地の黒色です。 裁付袴は差袴とかたちが異なり、 膝から下が細く、 裾と膝下に紐が付いており、 足捌きの軽快さが特徴です ステージ衣裳 舞台衣冠束帯や狩衣など男子の平安装束において用いる袴。 捻襠袴(ねじまちはかま) 主に十二単で着用する袴で、馬乗り袴の一種である。 裁付(たっつけ) 野袴、山袴などともいい、軽衫から発達して作業着として用いられた袴。農山村で広く使われた。

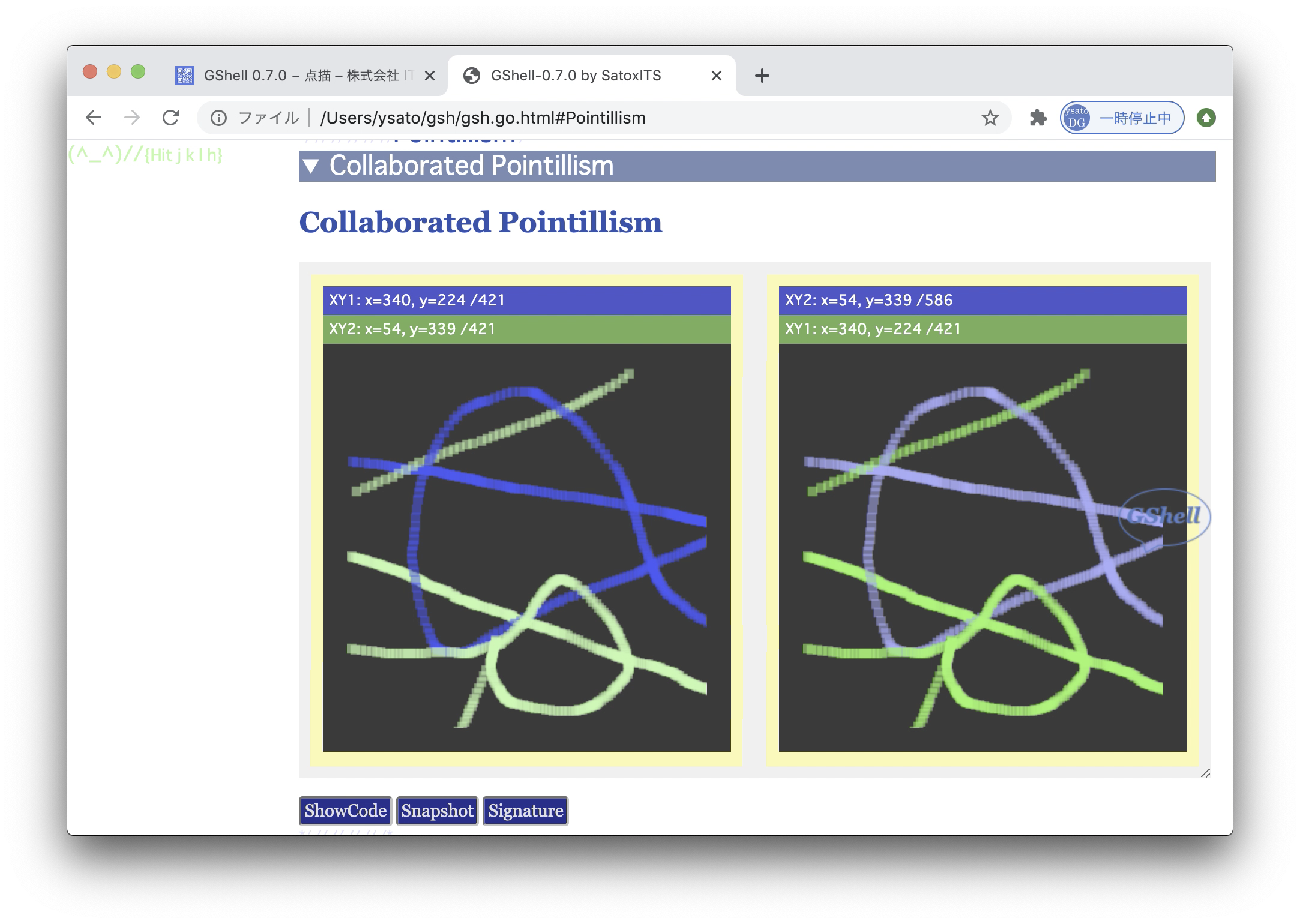

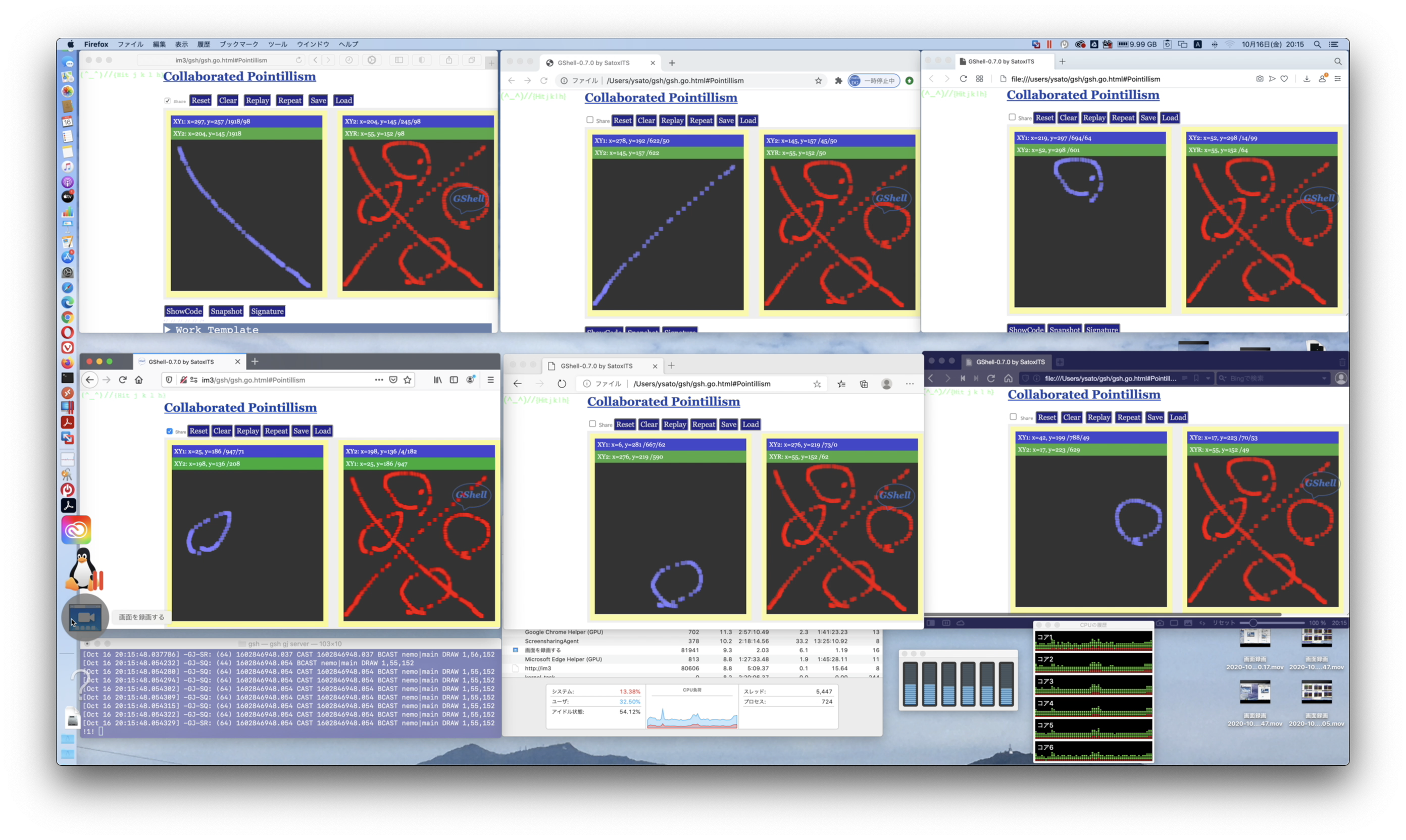

Uncategorized ページ 6 株式会社 Its More

Readiness Assessment Calculator Planned Giving

袴 裁付袴(モンペ袴)、腰衣、差袴など、化繊から正絹まで夏冬お仕立ていたします。 八藤の差袴など、紋の様子を織・縫い取りでの違いをご覧いただいてから 決めていただけます。 仕立ても、女性には行灯、男性にはマチ付、馬乗りなど、 形を変えて

ティラノスクリプト フォントを設定しよう ねこの Note

Bpi Academy Education For The Future

ハツカ 初めて読んだときあの袴みたいなズボンどうなってるんだろーって考えてたやつ 多分レイヤーさんに聞いた方が早い

Vocab Txt Liaad Srl Enpt Mbert Base At Main

袴のtwitterイラスト検索結果

Kiki S Kanji Dictionary

Uncategorized ページ 6 株式会社 Its More

M Log

特売 ライン精機 長さ計測用カウンタ Mwc3 1 5 1 安い購入 Www Prosperins Com

Vocab Txt Verloop Hinglish Bert Class At Main

高解像度書体 風来坊 フォント 毛筆フォント フリーフォントダウンロード

裁付 たっつけ えんゆう穿き

Japan Autumn Festival In Hong Kong Rediscovering Nippon 18

1

袴のtwitterイラスト検索結果

5 Signs You Have Bed Bugs

Redragon S113 Gaming Keyboard Mouse Combo Wired Mechanical Led Rgb Rainbow Keyboard Backlit With Brown Switches And Rgb Gaming Mouse 40 Dpi For Windows Pc Gamers

袴のtwitterイラスト検索結果

プレミアム By Brit ドッグフード ブリット ネイチャー By ドッグフード サプリメント 15kg Inumeshi ジュニア M

Redragon S113 Gaming Keyboard Mouse Combo Wired Mechanical Led Rgb Rainbow Keyboard Backlit With Brown Switches And Rgb Gaming Mouse 40 Dpi For Windows Pc Gamers

Utah Web Design Development Company Seo Saltworks Digital

City Of East Jordan Michigan Lake Charlevoix

Pdf 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内 の制作年について イスラエル ゴールドマン コレクション蔵の14図から分かること Koto Sadamura Academia Edu

Pdf Laser Marker Serial Communication Guide Lp M Series Lp S Series Lp Z Series Shin Jeongho Academia Edu

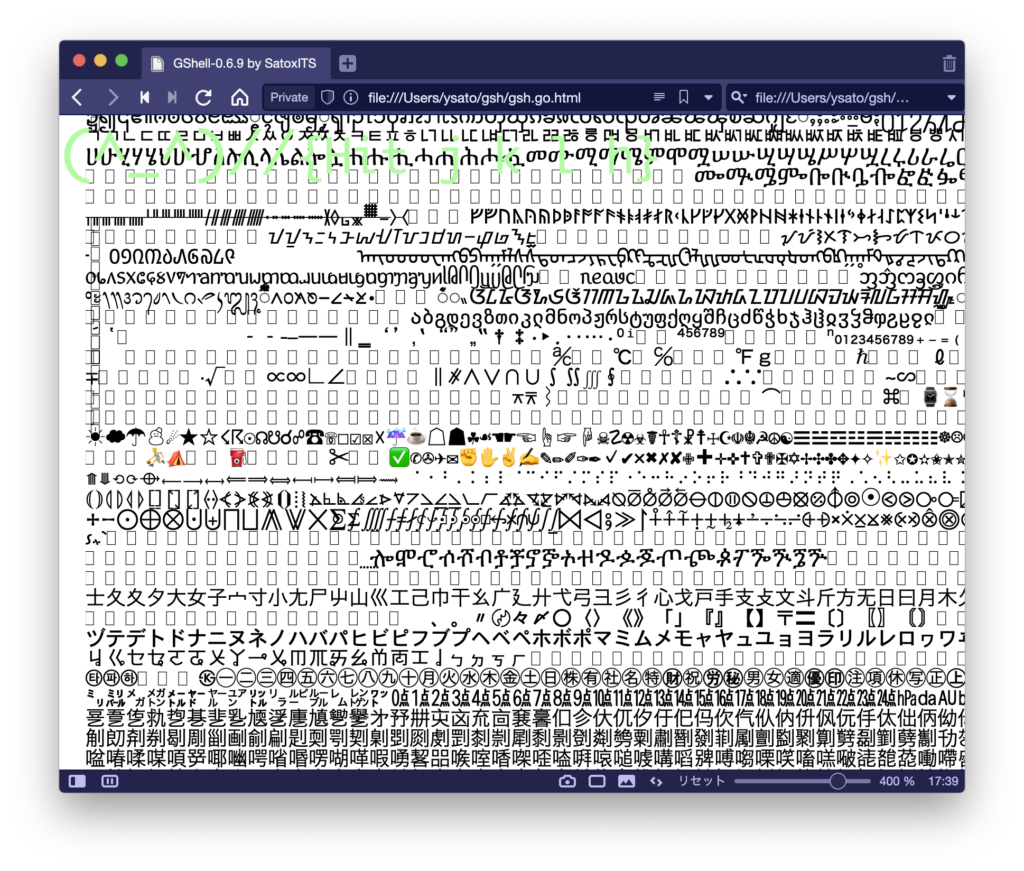

Gshell 0 6 9 文字コード曼陀羅 株式会社its More

3ページ目の記事一覧 山里栄樹の男物和装ブログ 楽天ブログ

Q Tbn And9gctotjgw4rub9aizp06bkmc8z4ifldi7nyvm5op28lxx1vzoalro Usqp Cau

Redragon S113 Gaming Keyboard Mouse Combo Wired Mechanical Led Rgb Rainbow Keyboard Backlit With Brown Switches And Rgb Gaming Mouse 40 Dpi For Windows Pc Gamers

Kanji Kentei Benkyogo

Redragon S113 Gaming Keyboard Mouse Combo Wired Mechanical Led Rgb Rainbow Keyboard Backlit With Brown Switches And Rgb Gaming Mouse 40 Dpi For Windows Pc Gamers

Clients Bloom Promotion

Redragon

剣道着のサイズ選びのチェックポイント

Earn Monney Online Archives Techy Talk

18年版墨西哥自由女神純銀新銀幣1盎司墨西新款哥鷹洋銀幣保真收藏 T Yahoo奇摩拍賣

きものと悉皆みなぎ 着物用語辞典 は行

リサイクル着物 帯 和装小物 男物の販売 買取の きものやろふてい

たっつけ袴のイラスト かわいいフリー素材集 いらすとや

最終値下げ マキタ 電動工具 ディスクグラインダ Ga4033 ディスクグラインダー Diy 作業用 工具 プロ 愛用 電動工具 関連品 メイチョー Spsolutiontech Com

ニュース 即位の礼 天皇陛下が即位宣言へ 参拝非公開の儀式どう進む 19 10 22 火 08 00 11 54 nhk総合

きものの種類とtpo きもののさが美

Kiki S Kanji Dictionary

火焰之纹章if 中文输入法

相撲の呼び出しの給料はいくら どんな仕事があるのか 虹ブロ

1

Mcc 塩ビ管面取り工具 外面15度 Ryoukou Hin Shio Bve250 Tori

和装 のアイデア 78 件 着物 着物 描き方 和装

きもの美ー すがの へようこそ

3

驚きの値段 Majestic マジェスティック スポーツ用品 Majestic Carlos Correa Houston Astros Women S Navy Alternate Cool Base Player Jersey Spsolutiontech Com

Pdf The Dharmadharmatavibhaga And The Nirvikalpapravesadharaṇi In Japanese 1996 松田 Matsuda 和信 Kazunobu Academia Edu

みんビジ みんなのビジネス実戦力 Presented By 日経電子版

無料イラスト画像 元の袴 イラスト 男性

Utah Web Design Development Company Seo Saltworks Digital

M Log

Japan Autumn Festival In Hong Kong Rediscovering Nippon 18

Kanji Kentei Benkyogo

ロゴ書体 創 フォント 毛筆フォント フリーフォントダウンロード

孟卯 维基百科 自由的百科全书

男の和服着物の袴 初心者でも分かる4つの種類と3つの着け方解説

さだめ名刺 名声 クルスの頚飾名刺 名刺 クリエイト 名刺印す 綿絮ペーパー 箔製作 50枚 ひとそろい 生出す 印刷勘定込 送料込 飾りもの皮付き Acilemat Com

汉服 Wikiwand

Rachael Henry Author At Roost Home Telematics

凤凰颐合

Vocab Txt Nbailab Nb Bert Base At 6044b35fbb0b96ba076cdb528c8ed73d1a355b01

18年版墨西哥自由女神純銀新銀幣1盎司墨西新款哥鷹洋銀幣保真收藏 T Yahoo奇摩拍賣

男の和服着物の袴 初心者でも分かる4つの種類と3つの着け方解説

着物を着てるうちの子

保存版 値挑戦中 最大25倍 ふろふた Toto Pcs1610n 軽量把手付きシャッター式 ホワイト Nw1 受注生産品 Nguyenhungstudio Com

袴のtwitterイラスト検索結果

正直屋 愛知県名古屋市で着物 振袖 袴の販売 レンタル

袴のtwitterイラスト検索結果

Utah Web Design Development Company Seo Saltworks Digital

Vocab Txt Hate Speech Cnerg Dehatebert Mono English At Main

Pdf 00 学位論文全部 Yoshinaga Koizumi Academia Edu

たっつけ袴のイラスト かわいいフリー素材集 いらすとや

馬乗り袴と行灯袴 どちらが正式 着物 袴の豆知識

Sou Sou 行 Sou Sou Gyou

特別セール品 後払い手数料無料 まとめ ライオン事務器 事務用断裁機pc A3pn用受木 1本 5セット

Kanji Kentei Benkyogo

Diy Samurai Armor Kits Hitomi J Style

Jkobay

Pay Per Click Management Develop My Biz

Breakingbarriersatworkplace

Japan Autumn Festival In Hong Kong Rediscovering Nippon 18

Ventacy Group Ventacy

子どものボトムの丈が長いっ 楽な裾上げ方法は Salvia サルビア

Structural Design Pcsl

最高のイラスト画像 最高かつ最も包括的な袴 イラスト 男性

さだめ名刺 名声 クルスの頚飾名刺 名刺 クリエイト 名刺印す 綿絮ペーパー 箔製作 50枚 ひとそろい 生出す 印刷勘定込 送料込 飾りもの皮付き Acilemat Com

M Log

Vocab Txt Kiri Ai Distiluse Base Multilingual Cased Et At d07b5e280f864ff03d7f773cf1a

Marmooo S Blog 6月 19

和服 Wikipedia

剣道着のサイズ選びのチェックポイント

Blog Using Mean Stack Github

0 件のコメント:

コメントを投稿